大吉关注|《双河》:无法追回,不能重现

本期关注

小说:《双河》 作者:班宇

一对久未谋面的父女

一篇未完成的悬疑小说

短短几日相处

匆匆数年已过

班宇的短篇小说《双河》,原刊于《青年作家》2019年第1期,后获《小说选刊》年度中篇小说奖,当时,授奖词是这样描述这篇小说的——

小说《双河》从审美、叙事、修辞等多个维度呈现出作者更为开阔的文学格局。葱郁的气息,疏朗的结构,开放的叙事策略,如淼淼流水荡入双河,疾徐相间,纡折回旋,寄托遥深。幽微之处隐现历史深厚的根柢,沉着痛快地书写当下经验,可见班宇性情之宽,才情之高。

也正是在这一年,班宇以奇崛飒爽的写作风格进入大众视野,不仅拓宽了现实主义写作的向度,更唤起人们对东北这片文学沃土的重新审视,《小说选刊》更是以“一时洛阳纸贵”形容这位青年作家给读者带来的持续惊喜。

《双河》· 创作阐述

一点一点垒起河岸

班宇

小说完成于即将入夏时,而这篇创作谈却在冬天里写,我拼命回忆写作时的某些细节,又读几遍小说,反而愈加模糊,仿佛失却一段记忆,除去这篇作品,那段时间什么也没留下。只好借鉴一位朋友读完后的感受,她说:这个故事有一种山林郁绿色。我琢磨了一下,郁绿也分好几种,电影《卧虎藏龙》里有,人立于林梢,随风而动,在竹海之间来去,十足郁绿;但《双河》也许是另一种,塞林格在某篇小说的末尾怎么写的来着,只要一个人真正有了睡意,那么他总有希望能重新成为一个身心健康如初的人,那么从这个角度来讲,《双河》可不可以认为是一篇寻找睡意的小说呢?

打个比方的话,对我来说,写小说有点像在冬天里踹一辆摩托车,油温太低,不易汽化,反反复复,你会以为永远也打不着火儿,但就在不经意的一个瞬间,它启动了,冒着白烟,发着突突的声响,响彻楼群,你虽已满头大汗,但在接下来,它将带领你继续向前。

《双河》就是这样,很多时候,与其说我写这篇小说,倒不如说它驱动着我前行,引领我去追寻睡意,人总是很疲惫,虽然其实也没干啥,水流却总有一个方向,跳进去后,顺流直下,经过鱼群与礁石,那是浅显的梦境,抬头望一眼,两侧是房屋、群山、飞鸟和城市,这是更深层次:人俯仰于两条河的幻景之中,就永远不会溺下去。至于河水到底将流向何处?也不太重要。

无论是在精神世界,还是现实世界里,一个人如果习惯于独处,那么在面对即将到来的日子时,难免会有些局促、束手无策,总想以最得体的方式来呈现自己,虽往往不得,表现出来便是生涩笨拙,但人一笨拙,有时也能显出几分可爱,就像《双河》里的主人公,离异多年,再见到女儿,一直在琢磨女儿如何称呼自己更为合适,这本来也不是什么问题,更没有标准答案,但我喜欢这样的人,并且觉得自己有时也是,我觉得,人最要紧的,就是要总去想想那些无关紧要的事。

两个月前,我在北京看了一场崔健的演出,名为“另一个空间”,将摇滚乐与爵士做了一些简单的结合,演出质量不说,但这次听到同名歌曲,却有不一样的感受,他在里面唱:这是一个美丽的紧张的气氛,天空在变小,人在变单纯,突然一个另外的空间被打开,在等待着,在等待着我的到来。如果说我对这篇小说有什么希冀的话,那么它也许可以提供另一个空间:有遥远的暮星,失败的郁绿,也有明亮的温柔与落寞,人在山林里穿行,拥抱四季,经过河流,而在远处,总有那么一些无关紧要的事情,始终在等待着我们的到来。

《双河》· 摘选赏读

《双河》的叙事中,嵌套了两重现实,第一层故事,即我们正在阅读的这篇小说《双河》,讲的是离异的作家“我”,与许久未见的女儿相处几日的片段;第二层故事,是“我”口中叙述的,正在创作的小说,小说名字也叫《双河》,两者相互交织,并存互文,目的在于描述一种存在的延宕感。

「嵌套式结构」是一种后现代叙事方式,有人称之为“镶嵌式结构”“同素内置”“叙事内镜”,也有人称之为“纹心结构”,指的是主要叙事(framing narrative)中套着嵌入式叙事(embedded narrative)。在这种结构中,一个人物既可以是叙述者,也可以是被叙述者。小说中嵌套着小说、故事中嵌套着故事、叙事者中嵌套着叙事者,构成很多层次。

开篇,“我”与女儿言言许久未见,突然接到前妻电话,要求照看女儿一周。女儿到来前,“我”很紧张,为她收拾房间,琢磨女儿应该称呼“我”什么。见面后,父女俩有着意料之中的生疏,在我的观察中,女儿比想象中成熟,只要父女俩单独相处,气氛会忽然变得微妙起来——

刚一出门,她的脸色立马沉下来,变得很快,与我无话可讲。天气不错,我提议走路回家,言言嘴上没有反驳,却在行动上体现出来,拒过马路,自己站在街旁打车,我走到路中央,只好又退回来,站在她身边,等待出租车的到来。我们默默站在路边,向前伸出手去,等了几分钟,远远有空车灯在闪,我松了口气,想起以前读过的一首诗的名字:出租车总在绝望时开来。这一次我的体会很深刻。

我带着女儿言言和几个朋友一同郊游爬山,女儿在我身边的这几日,前妻的身影或过去的碎片,时不时闯入我的脑海。

我和言言靠在栏杆上,向山下望,葱绿之间,有一道灰白印迹,仿佛被雷电劈开的伤痕,那是我们行过的路径,如一段阶梯,开拓盘旋,不断向上,也像一道溪流,倾泻奔腾,不断向下。言言在我身边,我却想起彼处的赵昭,那时我们刚结婚不久,有一次同去海边,风吹万物,浪花北游,其余记忆却是混沌一片,旋绕于墨色的天空,但在这里,一切却十分清晰,山势平缓,如同空白之页,云在凝聚,人像大地或者植被,随风而去,向四方笔直伸展,淹没在所有事物的起点里。

当故事进行到一半,故事中的故事即将拉开帷幕,即“我”正在创作的一篇小说,也叫做《双河》,在与朋友的饭局上,我被众人劝说讲讲这篇还没写完的小说,沉默的女儿也是听众的一员,甚至在后来的告别时,我才得知,其实女儿一直都有关注我写的小说,甚至熟悉小说里人物的语言风格。

那天的酒喝得很快,一杯又一杯,李闯朋友与苗苗都很会劝,场面话很足,我不太适应,总想借机溜走,却三番五次被拦下来,苗苗仍就着文学话题不依不饶,不断地向我阐述她看过的某本书,以及对作者的一些主观感受……苗苗的一句话,重新将我拉回地面,她说,班老师,谈了这么多,能给我们讲讲你的作品吗……所有人都望向我,我定了定神,觉得诧异,不知大家从何时开始如此关注文学。我又喝下一杯酒,说,那我就随便讲一讲,目前正在写的这个中篇小说,暂定名为《双河》。苗苗插嘴说,《霜冷长河》,是不是,余秋雨的一本书,我高中时看过。我说,不是,单双的双。苗苗说,那你直接说两条河不就完了。我不知道该怎么解释。周亮皱起眉头,在一旁说,你先听他讲完。

在“我”讲述完“小说”的一部分,真正的时间线又回到父女相处中,与女儿相处的这几天,“我”一直在进行回忆与对比,试图从女儿的身上寻找血缘,但几乎看不到自己与前妻的痕迹,若从年龄段去看,我又对这般大小的孩子一无所知,女儿对我来说是陌生的,我身为“父亲”这一角色,之于女儿,也是缺失的。

我拎着两瓶矿泉水,与言言往房间里走,从饭厅回到住处,需要经过一道长廊,下午到这里时,我并未多加留意,这里大多是人造景观,生硬做作,没什么意趣,但夜间在此经过,又是另一番感受,庭院两侧立着许多水缸,仿佛用以承接雨水,青苔掩映其间,沉潜而悠远。院内潮湿,缓慢步行,居然有身处水畔的感觉,风将雨的气息吹到半空里,四周幽深,空旷之处有回声荡漾,言言走在前面,我侧身在后,默默观察。这几天我一直在进行回忆与对比,看言言的哪些行为习惯跟我接近,哪些又比较像赵昭,却一无所获,几乎不能在她身上看见我们的痕迹,于是我又想将她与同龄者做比,却发现在我近期的生活经验里,与这个年龄层并未有过紧密接触,不知其所思所想,更是无从比较。

自从与众人谈论过自己的小说《双河》,我仿佛将停止的创作又向前走了一点,虽然看似热闹讨论的新朋旧友,但似乎并没有人真的关心我眼下的这段创作期,唯独一个人走心了,就是我的女儿言言。而回房间路上的这段对话,父女俩的距离悄悄地近了一点,就像女儿不经意间冒出的一句话:坐一会儿,好不容易

言言说,你那个小说不是有三个章节么。我说,第三部分还没想好。言言说,大概讲讲。我说,不讲了,到点儿了,回去睡觉。言言说,能睡着吗。我没有回答。言言说,你的小说都是这样么,没有结局。我有点惊讶,如同反射一般,连忙说道,第一我不想跟你谈故事情节或者结尾,我知道的已经都写出来,没写明白的地方,那就是我也不清楚,第二我也不想跟你谈文学技法,那些术语都是写完再往上套的,生拉硬拽,没什么价值。言言站住,偏着脑袋跟我说,你紧张啥。我松了口气,也觉出自己反应过度,便不再说话。言言抬手指了一下长廊的台阶,跟我说,坐一会儿,好不容易。我虽然不明白她所说的不容易指的是什么,但仍在她身边坐下来,吹着晚风,抬头凝望,我看见天空在向远处舒展,仿佛有无尽的寂静呼之欲出,要将我们围拢。

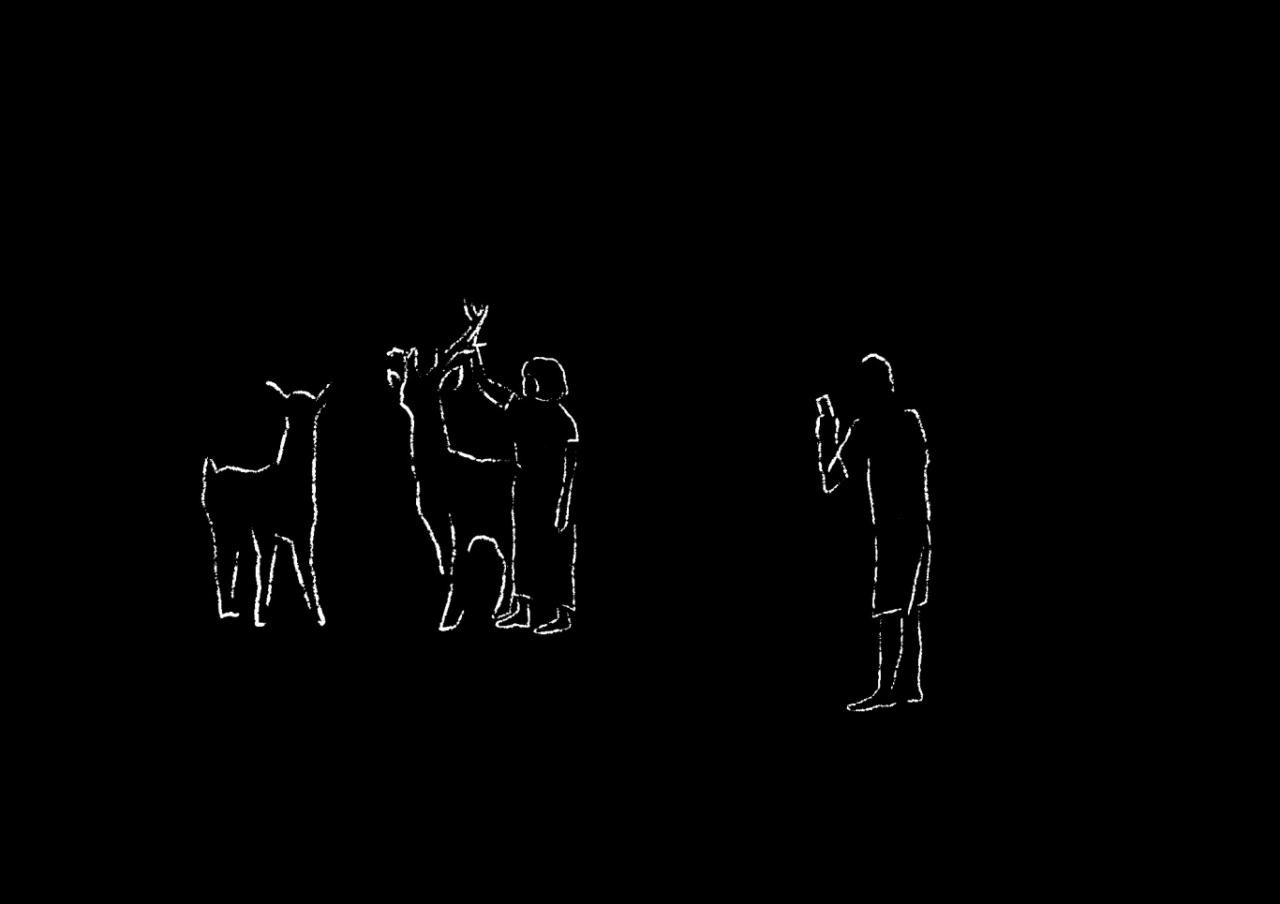

每天饭后(基本是我做饭,在家里吃,她虽在南方长大,但好像更习惯北方饮食),我们一起去附近散步,从院门出发,向东步行约十五分钟,会到达工人村之腹地,此处曾是一派欣欣向荣的景象,如今略显失色,我给她指着几个昔日的雕塑,两只梅花鹿,其中一只已经非常残破,我说,在你小的时候,我们在这里合过影,照片我还留着,其中一张是我抱着你,另一张是你骑在鹿的背上,向我招手。言言没有说话,走过去仔细端详那两只鹿,我站在她身后,看她踏上台阶,准备趁她不注意,再拍几张照片。她抚着鹿角,猛然回望,我只好收起手机,若无其事地向旁边走去,买回两根雪糕,在天黑之前,我们迅速将其吃完,手里拎着雪糕棍儿走了很远。

在第二层故事里,火车站是暴力事件的发生地,是复仇和解谜之处。而在第一层故事里,火车则保持了它作为城市分割线的功能,甚至带有一些温情临近分别,父女二人站在铁路旁看着开过火车,此时火车一方面分隔了空间,另一方面也是时间的分界。在火车的轰鸣声中,时间仿佛被拉长又缩短,拉长的是父女间的对话与沉默,缩短的则是“我”灰暗的过往生活——

向西步行约十五分钟,是一道铁轨,从前它是作为分界线存在,隔开两个行政区域。每次经过火车,道口放下栏杆,两侧的车都要停下来,等待很久,有时要十几分钟,警报声一直在响,到后来却忽然停止,栏杆重新抬起,并没有火车过去,所有人便都很失望,有首歌里唱过类似情绪,“长长的站台,漫长的等待,只有出发的爱,没有我归来的爱”。此时,我们贴着侧面的护栏站立,等待火车经过,已经驶去两列,非常长,车厢难以计数,天色将晚,壮阔的深蓝光芒投向我们,不断迫近,我提议回家,言言说想要再等一趟。

班宇虚构出一个作者身份“我”,创作中有一定叙述层面上的方便,同时这也是班宇本人迷恋的一种品格:诚挚而复杂,即有着更多的反思与自觉性,漫无边际,于困顿之中前行,仿佛“人在水中,停滞不前,维持着精妙的平衡,有时候需要借助一点风,去打破和指引,再游向他处,渐行渐赤裸。”这类小说人物在班宇的小说中并不少见。

从我的角度来讲,我和赵昭之间,要说一点留恋都没有,厌恶透顶,那倒是真不至于,毕竟我们性格都没有那么强硬,但也正是相互的妥协与软弱,最终造成这种无法挽回的局面。回想起共同生活那几年,我如身在泥河,污淖重重,四下无人,晦暗而孤独,外物不能使我有任何亲近之感,妻女也不行。赵昭想必也是如此,尤其是在女儿出生之后。我们很少发生争吵,只是彼此冷漠,视若不见,这更使人绝望,争吵意味着我们还在拼搏,奋力拯救彼此,但那时我们真是无话可说,这种分裂持续了很长时间。有段日子里,我脑袋里始终盘旋着格林厄姆·格林的那句名言,“一个人出生以后唯一要考虑的问题就是如何比降临人世更干净、更利落地离开人世”。并非是要践行,而是单纯地对这句话进行推演,在不可知的内心深处沉思,循环往复。直至有天清晨,醒来之后,我们在床上又躺了很长时间,言言在一边哭得很凶,我们谁都没有去管。我半闭着眼睛,在哭声里,却感受到窗外季节的行进,它掠过灰暗的天空侧翼,发出隆隆巨响,扑面袭来,仿佛要吞噬掉光线、房间与我;远处的河流在融化,浮冰被运至瀑布的尽头,从高处下落,激荡山谷。在噪声与回声之间,我听见赵昭说,我有点事情,想跟你商量。我说,什么都不用讲,什么都不用,不需要的,赵昭,我们不需要的。

“我”作为父亲的身份,是非线性的时间进展,有一些空白,人物的面貌在嵌套进去的故事里,逐渐变得模糊。作为小说作者,孑立于世,却偶有内心共鸣的闪亮时刻。如果,《双河》也是一部“寻找睡意”的小说,那么故事内外的人们,则在两条恰如其分的缄默的河流中游荡、自审,而后破水而出。

我与言言回家之后,相处得比较愉快,在一起也探讨许多事情,彼此竟然产生一些父女之间的亲密感,这让我很意外。她要离开时,我十分不舍,决定买张机票,将她护送回去,以便能跟她多待一段时间。我回顾从前,对于她在幼年时的那次离别,已经毫无印象,完全不记得是在何种场景之下将她们送走的。……我将箱子塞入行李架,拍了拍衣服,说道,我发现你这毛病好几天了,四个字儿的话能不能少说一些,显得特别装。不能,言言说,你小说里的人物都是这么说话的,我是跟你学的啊。听到这里,我忽然鼻子一酸,险些落下眼泪,不知说什么为好。恰好此时,飞机启动,开始在跑道上滑行,巨大的轰鸣声代替我进行回应。数千米的高空里,光芒刺眼,言言坐在靠窗的位置睡着了,我看着她熟睡的脸庞,真切地感受到了这些年里失去的时间。

“有时候我写一个故事就为了一句话,比如《双河》,就是为了写最后“不能失去我”的那首诗,就是我内心的状态和情绪导致了整篇小说的诞生。写小说,相当于围绕核心画一个同心圆,以至于越来越接近你描述的核心。”

——班宇

不能失去我

海里的一粒谷

十二柄鲸在餐桌上轮流看守

不能失去我

冰里的一滴火

十二轮象在词典里巡回搜索

不能失去我

比针还细的钥匙

一枚针孔就能闯入一头飓风

不能失去我

有人念起名字

像念着所有语言里唯一的诗

而我不能写诗

心里填满干粮

生活是一场蝗灾

不能失去啊,不能失去我

轻轻勾住天空的

玻璃耳朵

☆ 如果您有想要递交的剧本作品,请将剧本以邮件附件方式送给我们